道北・宗谷本線の旅について、わかりやすく解説してゆきます!

日本最北端・稚内の観光・歴史を、やさしく解説してゆきます!

南稚内駅へ到着 元々は南稚内駅が、稚内駅だつた

抜海駅から約13分走り続けると、それまで果てしない原野や林だった景色から、徐々に民家がみえはじめ、景色が開けてきます。

つまり、稚内の市街地が、徐々に姿を見せ始めるのです。

やがて、

- 南稚内駅(北海道稚内市)

に着きます。

元々は初代稚内駅だった、南稚内駅

この南稚内駅は、元々は本当の稚内駅(初代稚内駅)でした。

明治時代の終わりに日露戦争で勝利し、南樺太(サハリンの南半分の領土)をロシアから勝ち取った日本は、樺太まで鉄道と船で渡るために、必要な鉄道建設を余儀なくされました。

なぜならば、新たに勝ち得た土地・サハリン(樺太)はエネルギー源や食料の宝庫であり、国内が 「これからどんどん戦争に勝ちまくっていくぞ!」 という雰囲気だったイケイケの日本にとっては、とても重要な土地だったからです。

より便利な位置に稚内駅(稚内港駅)ができた

そのため、旭川方面から南稚内駅まで現在の宗谷本線を建設したはいいものの、当時の終点の南稚内駅(当時は「稚内駅」)は、北の稚内港・桟橋までお客さんが歩いて行くのがとても長く、不便だったのです。

その不便を解消するために、さらに北に線路を伸ばして、現在の稚内駅(当時:稚内港駅)ができました。

それに伴って、元々あった初代稚内駅は「南稚内駅」と改められたのでした。

そして稚内駅(新)から稚内港の桟橋まで歩いてゆき、

- 「稚泊連絡船」

という船に乗って樺太(サハリン)の大泊(現在のロシア領コルサホフ)まで向かっていたのでした。

稚泊連絡船とは、稚内と大泊を結ぶという意味の、いわば稚内と樺太を結ぶための船です。

稚内北防波堤ドーム(北海道稚内市)

稚内駅の北にある稚内北防波堤ドームは、稚内駅と桟橋を移動する人々の通路でした。

また、高潮から人々を守るための防波堤の役割を果たしていました。

現在よりやや北にあった南稚内駅 当初は行き止まりの構造だった

当初の南稚内駅は「頭端式」といって、いわゆるもうこれ以上先に進めないような構造のホームとして造られました。

つまり、これ以上先へ延長することもないだろう、という前提で駅が作られたのです。

頭端式ホームは、例えば大阪の方なら、阪急梅田駅のホームなどが代表的でわかりやすいかもしれませんね。

当初、南稚内から先には線路は延ばせなかった

ところが、翌年の1923年に、先述の稚泊連絡船が開設されました。

南稚内駅は、先述の通り頭端駅という行き止まり方式・構造の駅であったため、その先に線路が延ばせない、という構造になっていました。

そのため、稚内港駅まで線路を、そのまま先に延ばすことはできませんでした。

そこで、

- 駅に入ってくる手前の線路の部分から、

- 稚内港駅(新・稚内駅)の方面へと分岐させる

という形で、稚内港駅までの線路が延長される、という手段が取られることとなりました。

様々な工夫により、稚内港の方面まで線路を伸ばせるようになった

こうした線路の構造が取られため、当時は

- 稚内駅(現・南稚内駅)に到着した列車は、

- 一旦、本線上(の分岐点)までバックして、

- さらに進路を稚内港方面へと変更し、

- そこから稚内港駅(現・稚内駅)まで前進していく

という形となりました。

ただ、現在では後述のようにバックする形式とはなっていません。

それは後に南稚内駅がやや南の位置に移転したため、そのまま直進することができるようになったからです。

さらに南側の位置に移転した、南稚内駅

戦後の1952年に南稚内駅は、先述の通り南へさらに1km下がった現在地へと移転しました。

その理由はおそらく、先述の

- 「一旦バックしてから本線に戻って、再び稚内港方面へ発進する」

というやり方が面倒だった(かつ所要時間もかかる)からでしょう。

駅が南の別の地点へ移転すれば、列車がバックしたり方向転換せずに、そのまま稚内港方面へと発進できるからですね。

かつて天北線との合流地点だった、南稚内駅

南稚内駅は、かつて天北線と宗谷本線(元々は「天塩線」)との合流駅でもありした。

天北線とは?

ここで天北線とは、音威子府駅(北海道中川郡音威子府村)から北東に分岐して、オホーツク海側の

- 浜頓別町

- 猿払村

を経由し、南稚内駅に至っていた路線です。

そして天北線は、当初の宗谷本線であり、現在は廃止となっています。

一方、現在の宗谷本線は、当時・当初は天塩線と呼ばれていました。

そして昭和初期の1930年に、幌延経由の天塩線は、宗谷本線と改められました。

当時は、音威子府駅から二つの稚内へ向かうルートがあった

それに伴い、元々の宗谷本線は北見線として改められ、さらに後に天北線と改められています。

つまり、天北線が存在していた時代は、

- 音威子府駅からは北東・北西の両方のルートから、南稚内駅へ至ることができた

というわけですね。

しかし先述の通り、天北線は現在は廃止となっており、現在の宗谷本線のみとなっています。

南稚内駅~稚内駅間の高架化

南稚内駅を出ると、徐々に高架の上への登ってゆき、市街地の建物の中を突き進みながら、終点・稚内駅へと向かってゆきます。

時代は1971年になり、稚内市に国道40号のバイパス(=つまり、人口増加にともなって、たくさんの車が通れる大きな道路)の新設が決定しました。

ちなみに国道40号とは、旭川市~稚内市を結ぶ国道であり、宗谷本線と並行する車道ともいえます。

市街地に踏切が存在すると、渋滞のリスクにも

これに伴って、南稚内駅 – 稚内駅間の高架化事業(全長1.1kmの工事)に着手することになりました。

大きな道路が新設されると、たくさんの車がそちらを通るようになります。

すると、もし踏切が存在すると、渋滞のリスクが高まります。

遮断機が降りている間、たくさんの車がまとまって立ち往生しますからね。

なので、線路を高架の上に建設して、車道と立体交差にすることで、踏切の数を減らし、渋滞が解消される効果が期待できるのです。

踏切により、渋滞は解消へ

この高架化を行う事業・工事は4年後の1975年に完成し、3カ所の踏切を解消できたといいます。

これによって踏切による渋滞を解消でき、また線路の東西で人々の往来を活発にでき、例えば

といった問題も解消しやすくなったことでしょう。

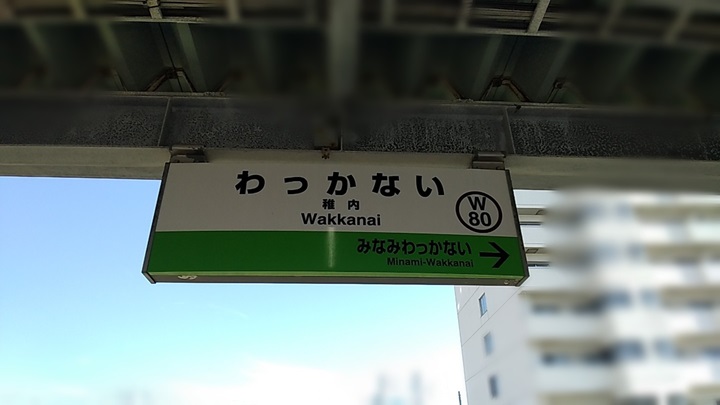

日本最北端の駅・稚内駅に到着

やがて、日本最北端の駅・稚内駅(北海道稚内市)に着きます。

稚内駅(北海道稚内市)

稚内駅(北海道稚内市)

稚内駅と、鹿児島県枕崎市の枕崎駅が、鉄道路線における最北端と最南端にあたります。

このことから(※)、稚内市と枕崎市は、姉妹友好都市の関係にあります。

※ちなみに緯度的な最南端は、指宿枕崎線の西大山駅になります。

西大山駅・枕崎駅については、以下の記事でも解説していますので、ご覧ください。

アイヌ語で「水」と「川」

ここで、アイヌ語で

という用語は覚えておくと良さそうです。

たとえば、北海道の東部にある知床に、カムイワッカの湯の滝という観光名所があります。

ここで「カムイ=神の」 というアイヌ語を覚えておくと、 「カムイワッカ=神の水」 みたいに意味が訳せるため、こうしたアイヌ語は覚えておくと便利です。

稚内駅(北海道稚内市)

稚内市街地をうろつく「エゾシカ」

稚内には、市街地にも普通にエゾシカが登場します。

初めて来た方は、街中を普通に歩くエゾシカを見てたぶんびっくりするでしょう。

しかも、エゾシカは本州の鹿よりも(たとえば広島・宮島の鹿や奈良の鹿よりも)かなり大きいです。

エゾシカは人間の大人とほぼ同じか、やや大きいため、ちょっと恐怖にも感じます。

普通の人間がもし下手に喧嘩してしまったら(格闘になったら)、負けて大変なことになるかもしれません。

ちなみに、動物の個体の大きさは、寒冷地にいくほど大きくなります。

これを「ベルクマンの法則」といいます。

これはベルクマンという生物学者が提唱した法則であり、寒冷地域では、動物は体温の放熱をおさえる必要があるため、個体が大きくならないといけないそうです。

次回は最終回、日本最北端・宗谷岬へ

稚内港北防波堤ドーム前より(北海道稚内市)

次回は最終回です。

稚内駅から、バスで日本最北端の地・宗谷岬へとゆきます!

コメント